“河南小小说二十家”之金光研究

山里的天气就这么善变,昨天还是晴天,早晨便落了一层厚厚的雪。齐茂财扫完院里的雪便拿了个篮子到葛条沟垴的雪窝里扒些干松毛回家引火,刚拐过那个石鼻子就听见沟渠边有“吱吱”的叫声,走近一看,一只麋鹿正在那儿挣扎,周边的雪被它弄得一片狼藉。麋鹿看见齐茂财,充满了恐惧,无助地往一棵小青杠树后退去。

齐茂财住的七里阴是河南与陕西交界的分水岭下,无论南北这儿都是山沟的末梢,沟窄而深,山上全是原始森林,野生动物很多,狼、黄羊、麋鹿、野猪随时可以碰见。早年猎枪没有收缴的时候常有人到这里打猎,这些年枪支收缴加上政府要求保护野生动物,便很少有狩猎现象,不过前山一些人还是会利用冬天下雪的时候,偷偷来这儿猎杀野物。他们用自制的弹簧夹子放在动物常出没的地方,遇有动物经过就夹住了腿,几天后,动物不是饿死便是挣扎着累死。齐茂财看见被夹住后腿的麋鹿,嘴里噘了句:“造孽!”忿忿地丢下篮子走上前,抱着麋鹿的头轻轻掰开铁夹子,将麋鹿的腿拔出来。麋鹿解放了,但它的右后腿被夹断了,想要逃走却“噗”的一声栽倒在雪地里。

齐茂财扶起它,动了动伤腿,麋鹿又“吱”地惨叫了一声。齐茂财沉思了片刻,索性不去雪窝扒松毛了,将麋鹿扛回了家。他让老伴拌了点面汤喂麋鹿,自己蹲在那儿用手试着捏了捏它的伤腿,发现骨折并不严重,只要接住像人一样休息一段时间就会长好。但他是个老粗,不会接骨,就想到了镇卫生院,那儿有骨科医生,便又扛起麋鹿踏雪往镇上走去。

镇子在二十里开外的河川上,今天正好是个集日,一路上好多人望着齐茂财看稀奇,都以为他扛着麋鹿到集市上出售,便有人问:

“多少钱一斤?”

“不卖。”

“卖给我吧。”

“不卖。”

“我给你掏八百块。”

“不卖!”

“那你扛到镇子上来干啥?”

“看伤。”

齐茂财不想搭理他们,只顾踩着积雪往前走,空中飘着两股白气。几个调皮孩子跟在后面起哄,有个小家伙还上前捏了一下麋鹿的右腿,麋鹿疼得“吱”地叫了一声,在齐茂财的肩头上挣扎着。齐茂财怒了,转过身一瞪眼,几个孩子吓得一哄而散。

卫生院的医生说他只会给人接骨,麋鹿的骨头得让兽医接。齐茂财为难了,这几年不养牛也不养羊了,镇子上的兽医也失业关了门。医生提醒他,南梁的岳怀山春上给一只狗接过骨头。

齐茂财便扛起麋鹿又往南梁走。南梁在南曼山的背后,还有十里山路。齐茂财到南梁时已是大汗淋漓。岳怀山打量着麋鹿,动了动它的右腿,说:“得动刀子。”

“动吧,只要不杀它。”齐茂财擦着脸上的汗水,喘了一口粗气。

“那你得帮我按着了。”岳怀山取出一个尖刀,挑开麋鹿腿上的皮,将错了茬的骨头对在一起,然后用两块桐木板夹着固定了起来。

做完了这些,岳怀山将刀子往凳子上一扔问道:“你养的?”

齐茂财说:“不是养的,是七里阴山上野跑的。”

“哦,放别人早杀死吃肉了,你还把它扛了二三十里地来让我接骨。”岳怀山感叹道。

“多少钱?”齐茂财问。

“不要钱。”岳怀山眯起眼睛看着麋鹿。

“你不也和我一样救它吗?”齐茂财感激地笑了笑,然后扛着麋鹿回葛条沟。路上,又有人跟在后边:

“卖给我吧。”

“不卖。”

“我出一千块。”

“不卖!”

那人生气地说:“真是个憨子货。”

齐茂财停住了脚步,想着什么,欲言又止,就腾了一下肩膀,让麋鹿躺得更舒服些。

伤筋动骨一百天。

齐茂财把麋鹿放在柴房,专门给它搭了个草窝。半夜,他听见麋鹿在叫,以为有狼进柴房咬它,便吆喝着出来察看,门一开,一个黑影从柴房里逃走了。齐茂财明白了,回身找了一把大铁锁将柴房的门锁了起来。

开春,麋鹿终于能够站起来,又过了些日子,它可以在地上跑动了。

惊蛰那天,齐茂财喊来村治保主任,又让老伴做了一碗面汤喂麋鹿喝下,两人将它拉到葛条沟垴,解开绳子。麋鹿起初不走,定定地望着他们,齐茂财故意捡起一根树枝,装出要打它的样子,狠狠地噘了一声:“快走!”麋鹿就翘起尾巴,欢快地往山坡上跑去。

那天夜里,齐茂财迷迷糊糊地又听见麋鹿在叫,他猛地翻身起来,影影绰绰看见有人扛着那只受伤的麋鹿往沟外逃去,便去追,追到小龙潭不见了贼,正犹豫着,老伴打着手灯追了过来。原来,齐茂财梦游了,灯光下,他两只脚已经跳进了冰凉的小龙潭里。老伴使劲在他脸上拍了几巴掌才把他拍醒。

重新躺在炕上的齐茂财傻傻地笑了起来,继而又长长地叹了一口气。

单洲仁退休好多年,心里一直极度空虚,他总想,退休后的生活就是等死,人生一点滋味也没有了。于是从那时起,单洲仁吃了饭就到黄河边转悠,绕着护岸堤上窄窄的路百无聊赖地走着,直到饿了或天黑了,才蔫蔫地返回家,然后吃饭睡觉,第二天继续走。

有一天,单洲仁在护岸堤上走圈儿,看见一棵洋槐树下坐着位老人,正聚精会神地将从编织袋上拆下来的尼龙线整成把儿,往一把竹笤帚的梢上绑,他很好奇,问绑这个干啥。老人回答说,竹梢太硬,绑上尼龙线能把垃圾扫干净。单洲仁就地坐在水泥沿上和老人说话:

“你是环卫工吧?”

“是的。”

“多大年纪了?”

“七十三岁。”

单洲仁看着眼前和自己一样大的老人,紧盯着老人那双粗涩的手,心里咯噔一下。

回到家里,他把尘封了十多年的那把二胡翻了出来,端详了好一阵儿,放在了床头。第二天,他提着二湖,坐在那棵洋槐树下,定了定弦,拉了起来。

单洲仁先演奏了一曲《朝阳沟》里的选段,那是他在市豫剧团乐队中拉了半辈子的曲子,虽然手指有点僵硬,但曲调仍然委婉动听,颤音悠长。他的面前是一片豆地,那是农民利用水库排水时裸露的滩涂抢种的,如今豆荚已经饱满,一排排整齐的豆秧犹如台下的观众。

他忽然想,那些豆秧肯定听得懂,要不怎么会向他频频点头?他的心情顿然轻松了许多,越拉越有劲儿,感觉到天、地、树木、花草,眼前的一切都融进了二胡的曲调中,还有王银环、穆桂英、呼延庆、赵德芳,一个个剧中人物都从这些曲调中跳了出来,汇集在洋槐树下。

转眼天气变冷,那片大豆也早已收获,河水被黄河大坝上的闸门闸住,漫漫淹没了空荡荡的滩涂,之后成为一片汪洋,汪洋上有一群群白天鹅在游弋,不时扎进水中捡食散落的豆粒。单洲仁仍旧每日坐在洋槐树下拉二胡,即使冷风飕飕,拉到高潮时,浑身有汗冒出。

那天临近傍晚,单洲仁正在演奏《平湖秋月》,忽然看见两只白天鹅从水中过来,慢慢地靠近他,摇着尾巴卧在他的面前。他先是一愣,继而明白了,就放缓了节奏,将食指的揉音尽量压住,又调整弓位,使曲子变得更加柔和、曼妙。他一边拉着一边用余光看着白天鹅,它们的尾巴在轻轻地摇摆,随着乐曲的节奏,长长的脖子也在左右摆动。单洲仁有点感动,他没想到白天鹅也喜欢听音乐,而且似乎还能听懂。

天渐渐黑了下来,临走时,单洲仁看着眼前的白天鹅,有点恋恋不舍。而白天鹅也没有想离开的意思,直到他走了很远,回头望时,才看见白天鹅往水中游去。

第二天下午,单洲仁继续坐在树下演奏,当演奏到第三首曲子时,两只白天鹅又出现了,它们还像昨天一样,从水中游来,卧在他的面前。待他演奏完曲子之后,白天鹅突然“哦哦”地附和了几声,然后扇动着翅膀。

单洲仁不再演奏那些名曲了,而是模仿着天鹅的叫声,揉着弦回应它:“哦哦。”

“哦哦哦。”

白天鹅站起来,呼扇着翅膀,和上了曲子。

整个一下午,单洲仁与白天鹅相互呼应,使他和白天鹅的情绪都调动得如痴如醉。

从此,单洲仁演奏的对象不再是田野或滩涂,而变成了一对洁白无瑕的天鹅。无论刮风下雪,他们像订立了同盟,按时到来,按时离开。

春节到了,家里开始忙碌起来,老伴不允许单洲仁再提着二胡去黄河边了,他有点失落。但油盐酱醋、亲戚朋友已将他的生活填充得满当当的,直到过了元宵节,他才得以回归。

这是一个阳光明媚的日子,单洲仁拐过土坎便远远地望见洋槐树下两只白天鹅像两只柔软的棉团卧在那儿,它们时而引颈瞭望,时而低头交谈,看见单洲仁,像两个天真的小学生,立刻站立起来,扇动着翅膀,摇摆着身体,不停地“哦哦哦”叫着。单洲仁怦然心动,走到跟前,凝望着它们,默默地拿出二胡,定了调,演奏起来。

天鹅听得入迷了,它们卧在地上,相互依偎着,慢慢地闭上了眼睛。单洲仁随着二胡流出的音符,也闭上眼睛。

单洲仁看见,他与天鹅一起飞了起来,音乐声中,白天鹅变成了钟子期,他也变成了俞伯牙,他们坐在高高的山巅上,抚琴弹曲,听音读乐……

三月过后,天气已热,白天鹅们纷纷北迁,单洲仁知道这两只天鹅也要离开了,那天专门为它们演奏了一曲《送别》,白天鹅听完,慢慢向远处游去。

远方的天际,一群群白天鹅在振翅飞翔,它们不时回望着,发出一阵阵难舍的呼声。望着它们,单洲仁想,他的钟子期们一定身居其中,于是手握二胡,又拉了一首曲子。

第一次坐在滑竿上,心里有种负罪感。小时候看电影,南霸天就是坐着这样的轿子,那令人厌恶的形象一辈子也抹不去。

滑竿在两位轿夫吃力的协同下,发出有规律的咯吱声,咯吱声中,我们顺着甘当山的台阶悠悠地上攀。

前面的屈辉坐在滑竿上故意跷起二郎腿,戴着墨镜扇着扇子装酷。抬着他的一高一矮两位轿夫,始终盯着脚下的台阶,生怕一个闪失跌进峡谷。这让我想起了三十多年前往鸡鸣山上背砖头的情景。那时候,一位远房亲戚承包了鸡鸣山景区的一段修台阶的工程,把我们几个在家找不到活儿干的后生弄到山上,一天五元钱。我干了半个月,挣了七十多元,人却瘦了十来斤。

到了四方台,轿夫们放下滑竿歇息,我听到了他们粗壮的喘息声。屈辉说:“一个人五十吧。”

“大哥,五十真不行啊,这么高的山,这么陡的台阶,我们要抬半个多小时,况且这是行价。”抬屈辉的小个子喘着气说道。

屈辉没接话,把扇子呼呼啦啦地扇了几下,示意继续爬。前面一高一矮两个轿夫又抬起屈辉爬台阶,我也重新被轿夫抬起来跟在后面往上攀。好几次,在又窄又陡的地方,我想下了滑竿自己走一段,但轿夫不让,生怕我一下来找理由不给他们钱了。

本来是利用双休日和屈辉一起来甘当山景区玩的,到了山下一打听光台阶就有两千个,屈辉腿都软了,非要坐滑竿,搞了半天价,最后讲到每人二百元,屈辉先上了滑竿。我是不想坐滑竿的,怎奈屈辉说,现在该享受就享受,挣钱干啥?三说两说,加上几个轿夫这会儿也没接到活儿,怂恿着把我抬了起来。

终于,我们到了甘当山顶,我早早准备了二百元现金,等轿夫把我放下来,直接给了他们。可是屈辉却与他们吵了起来,他掏出一百元说:“刚才说了,一人五十,你不要就算了。”

高个儿说话了:“老哥呀,我们把你抬上来,足足抬了四十分钟哩,靠苦力赚点钱,就不要为难我们了。”

“没有为难呀,我这钱也是靠苦力赚的,又不是天上掉下来的。”屈辉故意跟高个儿磨牙。

“人得讲信用,在山下说过的事,把你抬上来了,你却变卦了,这咋行?”

“那你现在再给我抬下去吧!”屈辉彻底不讲理了,把一百元往高个儿手中一塞,走了。

高个儿要去追他,被矮个儿轿夫挡住了,俩人坐到身边的一棵槐树下擦汗喘息。

我们先看了祖始庙,又到东峰上看了二郎台,趁着天气还早,屈辉兴致也高,他提出要到西峰去看看娘娘庙遗址。娘娘庙离东峰有两三公里,路不太好走,而且娘娘庙也于清代中期被地震所毁,一直没有修复,很少有人去看。我们两个沿着一个斜坡往西边走,到了背阴处,忽然听到一阵沙沙的声响,一条黑乌梢蛇顺着一棵青冈树向我们爬来。我和屈辉都怕蛇,一见到它,吓得魂不附体,连滚带爬往远处躲。不料屈辉一脚踩空,四仰八叉摔到了半坡的乱石堆上。

黑乌梢蛇不知跑到哪儿去了,屈辉却爬不起来,不一会儿右脚肿胀起来,我用手一按,他杀猪般嚎叫,我想可能是骨折了。我们只能往回返,我找了根棍子让屈辉拄着,然后架着他慢慢往回走,不到一百米,屈辉痛得顶不住,汗珠直往下冒,实在没办法,我干脆将他背着。

屈辉实在太重了,我每走二三百米就要放下来歇一会儿,回到主峰,太阳已经快落山了,我也用尽了力气,只好求助轿夫。我把屈辉放到那棵槐树下,却不见一个轿夫,心里正着急,忽然看到一高一矮两个轿夫抬着一口铁锅上来了,我像见了救星,把屈辉受伤的情况给他们说了,希望他们把屈辉抬下山。

他们把铁锅送到饭店,过来看了看屈辉,没有说话,默默地把他扶到了滑竿上,抬起来就往山下走。我跟在他们后面,心里一直埋怨屈辉,刚才不该与两个轿夫耍心眼儿,这会儿还得靠人家,真是人算不如天算。

天已经完全黑了,屈辉坐在滑竿上不停地呻吟着,我急得满头大汗,一到山下,就扶他上了出租车,然后掏出三百元递给轿夫:“兄弟,对不起,这一百元是刚才上山少给的钱,这二百元是下山的钱。”

高个儿轿夫接了一百元,说:“我们只收刚才少给的那一百元,下山的钱我们就不收了,你快送他去医院。”

“什么?”我一愣,望着他们。

“上山是有偿服务,下山是义务救人。再说了,力气出完明天又来了,不算啥。”

我正想着说句感谢的话,他们却转身拖着疲惫的身体往远处走去。

路灯下,他俩的影子越拖越长。

其实,生活本身就像万花筒,作为一名小小说作家,尤喜欢在这个万花筒中挑选自己中意的花儿。俗话说:“人上一百,形形色色。”社会由人类个体组成,而每一个生命个体都藏有精彩的故事。在我们日常的生活当中,每时每刻都发生着这样或那样的故事,挑选有价值的并将其创作成小小说,便是像我这样的小小说作家最喜欢做的事儿。

我出生在豫西山村,那儿有很多特别的故事,或充满人生哲理,或给人以精神启迪。这些故事原汁原味,颇具特色,但需要进一步加工和打磨,于是我便做起了这样的尝试。有一次,村里一个做小生意的人借了另一个人四千元钱,还钱的时候那人正和几个朋友在家里打麻将,他让还钱人把钱放在身边的柜盖上。但过了个把月,他又去向还钱人要欠款,两人为此起了争执。为了求证,还钱人把当时他们一起打麻将的人俱叫到一起对证,但大家都说记不得了,气得小伙子当场哭了起来,最后只好又给了他四千元。还有一次,山村发生了大洪水,邻村有个男人因救别人家的媳妇去世了,有人纳闷那女的老公也在场为什么没救,反而让别人送了命。后来才知道,这个男人和那女的是发小,小时候过家家游戏时当过“两口子”,男孩子说,我要保护你一辈子。长大后他们各自成家,但男的一直默默关心女的,老公打她了,他就拦挡着,有困难也不计一切帮忙,只为了兑现当初的承诺。后来,我将这两个故事分别写成了《请你说句公道话》和《诺言》,受到了读者朋友的一致好评。

随着经济的渐次发展和社会的不断进步,脱贫后的广大乡村不再为物质层面的问题尤其是温饱问题发生矛盾,但却出现了精神层面的新矛盾。我的创作方向便转到了发掘人们精神世界的那一面。一位青年农民去陕西贩香菇路过清油河,看见有人钓了许多老鳖,那人撺掇便宜要卖给他。青年经不起诱惑,一时脑热便把收香菇的钱买成了一袋子老鳖,等他快回到家忽然想到被乡里的人发现了处罚怎么办。想来想去,还是把它倒进了百花河,回到家妻子与他大吵了一架。这种思想斗争和家庭矛盾正是法治社会下出现的一种新型矛盾,我为此创作完成《翻过一座山》,呈现给了读者。

尼采说过:“在你立足的深处,挖下去,就会有泉水涌出来。”对于一个作家来说,生活是创作的源泉。它提供给我们的东西实在太多,让我们灵光乍现,也给了我们无穷智慧,更能让我们陷入深思。有时候,我们像手拿放大镜去检索生活中的富矿一样,不停地找寻有价值的东西,假如没有生活本身,很难想象我们还能写些什么。

然而,对一个作家来说,光有生活还远远不够,还需要有思想和灵魂。生活的原始,需要文字的爬行者记录下来,而这种记录不仅仅需要加工和打磨,还需要注入思想的血液,这便是作品活着的灵魂。

而我,正在这方面努力着。

近些年来,小小说创作空前繁荣,涌现出一大批小小说作家和小小说作品,仿佛花园里盛放的郁金香,足以灿烂中国文学的一角春天。创作的题材涵盖社会的方方面面,创作风格迥异,手法变幻多姿,有的作品如一件工艺品,颇见雕工;有的作品淡中见雅,浑然天成。金光的小小说,便属于后者。

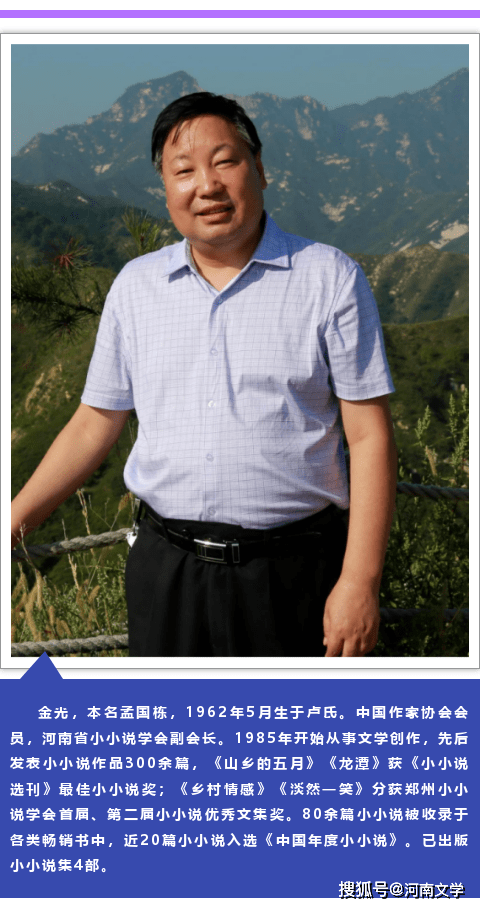

金光,卢氏官坡人。倘若我们把秦岭看成一个睡着的巨人,那么卢氏官坡就是巨人伸过来的一条腿,腿伸过来,地气自然伸过来,文脉也伸过来。金光带着秦岭的文气,带着秦岭的厚重,走出豫西,走向河南乃至全国的文坛。他在小小说、散文创作方面颇有成就,特别近年来,在小小说领域斩获颇丰。近段时间,我比较关注他的小小说创作,并对其作品进行过潜心研读,研读的结果,可以用一句话概括:平实之间蕴藏着神奇。

曾经,有人把小小说写作比喻成在螺蛳壳里做道场。不得不说,这个比喻还是相当精妙的。一般来说,因受“小”限制,小小说应该精心设计,精心布局,处处见匠心才是。而金光写小小说,往往反其道而行之,似乎漫不经心,信手拈来,不见雕琢痕迹。譬如《陈怀山》这篇,便是其中的代表作之一。小说讲述一个因泥石流交通阻塞的故事,主人公陈怀山因受泥石流影响,在村支书向乡里汇报,乡里打报告到县交通局,交通局十分重视,遂起草方案,造预算,并准备申请资金向施工队招标久等无果后,自己一镢头一锨清理起来。像这样的故事,可以说是十分平实的,甚至连语言也平实:“这可是个大活儿,咱们弄这是白出力气呀!村人这样说。力气这东西出完了,歇一夜就又来了,不打紧。陈怀山耐心地向他们解释着。村人说,我看你这个人既憨又执拗,像移山的愚公!陈怀山笑了:那我就当个新愚公吧,反正就这一堆土石渣子,又不是王屋山……”

谁都知道,小说是语言艺术。语言的好坏,直接关系到小说的成败。那么,究竟什么是好的小说语言呢?众说纷纭,莫衷一是。贾平凹曾经给好的小说语言下过定义:准确、鲜活、生动。初读金光的叙述语言,似乎只达到这三个标准之一:准确。然而,当再细细品咂时,味就出来了,犹如饮山泉,初饮无味,再饮甘甜。这种原汁原味的语言和生活场景,能使读者看见最朴素的现实生活,像清澈流水下毫不掩饰的石头水草,让生活的底蕴与脉络清晰可见。这种表述,大大增加了语言的特效性。

故事也平实。一个农民,为了自己出行方便,等不到交通局派出的施工队来施工,只得自己挖,挖了一天又一天,挖了整整一个冬天。这样的故事,看似平实之极。然而,读到结尾,突转出来了。“清明节那天上午,一队人马开着挖掘机、装载机和几辆运渣土的汽车,轰轰隆隆地在小安沟口停了下来,但呈现在他们眼前的是已经清理净光的公路。带班的工程队长生气地问道:是谁清理的?陈怀山理直气壮地回答:是我,咋了?那人说,这项目是我们中标的,你为什么抢着干了?陈怀山好气又好笑:半年多时间了你们才来,还有啥可埋怨的!说完,他夹着皮绳头也不回地去后沟拾柴了。”突转,似乎不在故事本身,而在故事之外。然而,它与故事本身有着密切的关联。应该说,前边的所有平实,都是在为结尾的突转进行的铺垫。这样一来,神奇就在平实中显现出来。唯有这时候,读者才能领略出平实之间蕴藏的神奇。

一个成熟的作家,都会形成自己的写作风格,金光也不例外。金光的作品大多平实。但恰恰就在这平实之间,显现出厚重,显现出神奇。他的《消息树》,写了村里两个年轻人,为了换顿酒钱,把南梁上一棵老槲树卖给了木材贩子。木材贩子来伐树,被老支书怀山爷爷挡住了。就小说本身而言,这个故事很平实。但平实的背后,却有神奇支撑着。这篇小说的神奇在树里,在怀山爷爷心里。这棵树,是村里人的救命树。《老丁扶贫》是金光近期创作的又一篇小小说,讲述的是老丁带领帮扶户唐大石养猪的故事。故事本身也很平实,但作者硬是在这块平实的土地上,开出神奇的花来。“会后,局长问老丁:你当年在部队当的什么兵?老丁悄声回道:给连队养猪的。”仅结尾一句,便化平实为神奇,足见作者的文字功底是多么深厚。还有发表在《百花园》杂志上的《河边》《翻过一座山》,发表于《大观》杂志的《满月树》《黄河捞》,以及《吕媒婆》《垂钓者》《年三十的早晨》《明天》等等,无不突出这一特点。有人说,文如其人,一个作家写出的作品,多半和他的性格气质相关。气质是看不见摸不着的,但从他的作品中可以反映出来。

当然,如果仅仅从平实和神奇的角度来解释金光的作品,是远远不够的。中国有句话叫大智若愚,具体到金光的写作上,我的理解是大拙即大巧,平实下面,往往暗流涌动。他的小小说有着明显的情节转折与意外结局,比较讲究在故事的突转中揭示普通人的人性内涵。譬如《铲广告》这篇,他讲述了一个叫来成的山里人进城务工,却找不到活儿干。后来,还是他的在街道办上班的表侄女小慧,给他找了个在街道铲小广告的活。由于不得门,来成一天只能铲五六百张,得五六十块钱,后来得门了,一天可以铲千把张,得百十块钱。按说,有人天天铲小广告,小广告应该越来越少。可来成铲的这条街,小广告却越铲越多,屡铲不绝。一日,上边领导要来视察,街道办要求来成加大铲除力度,并请求巡逻警察配合,夜抓贴广告之人。于是,戏剧性的一幕出现了:当天夜里,巡警队抓到的偷贴小广告的人,正小慧的表叔来成……

受篇幅限制,一般的作家写小小说,最容易出现情节单薄、瘦削,细节粗糙,只见树干,不见树枝树叶。金光则不然,他的故事充实而饱满,在人物的刻画上也很见功力。《铲广告》这篇,就是有力的明证。

每个作家都有自己的写作原乡,这个原乡,可以是故乡,也可以是他乡。金光的作品,大多以他故乡的百花河作为他的写作原乡。百花河的水,清澈,舒缓,悠悠地流,流过他的童年、少年,流进他的精神世界。他的精神世界,一如百花河的水一样平实,但平实里蕴藏着神奇,神奇书写着不朽。这一切,都融入他的作品里。也许,这还和他的经历有关。年轻的时候,他在秦岭金矿当过矿工,他知道,所有的金子,都藏匿于普通的石头里。

原载《大观·东京文学》